- TOP

- 不動産相続について

相続が発生したときに問題になるのが、不動産の相続といわれています。こちらでは、池田市の不動産会社、田村商会が不動産相続について知っておいていただきたいことをご説明します。

相続の際に必要な手続きや、相続不動産の売却でかかる税金について知っておくことで、いざというときに慌てずにすむでしょう。当社は相続に関するアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。

「不動産相続」についてSouzoku

不動産相続とは、亡くなった方が所有していた不動産(家や土地など)の権利を、法的に決められた相続人が引き継ぐことを指します。

不動産相続がなぜ重要なのか、どのような影響を及ぼすのかを簡単に説明します。

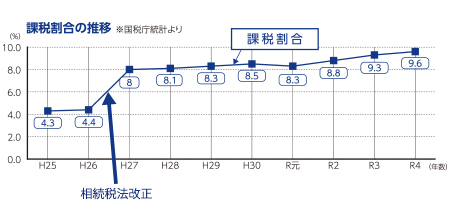

相続税を課税される方が増加

2015年(平成27年)1月に相続税法が改正され、遺産にかかわる

「基礎控徐額」が引き下げられました。

これにより、相続税の課税対象となる方が約2倍増えました。

相続登記が2024年4月から義務化

自分が相続人であり、相続財産に不動産があることを知ったときから

3年以内に相続登記を完了しなければなりません。正当な理由なく、

この期限何に登記をしなかった場合、法務局から一定期間に申請を

すべき旨の「催促」がされます。この催促にも応じなければ、10万円

以下の過料が科せられることになります。

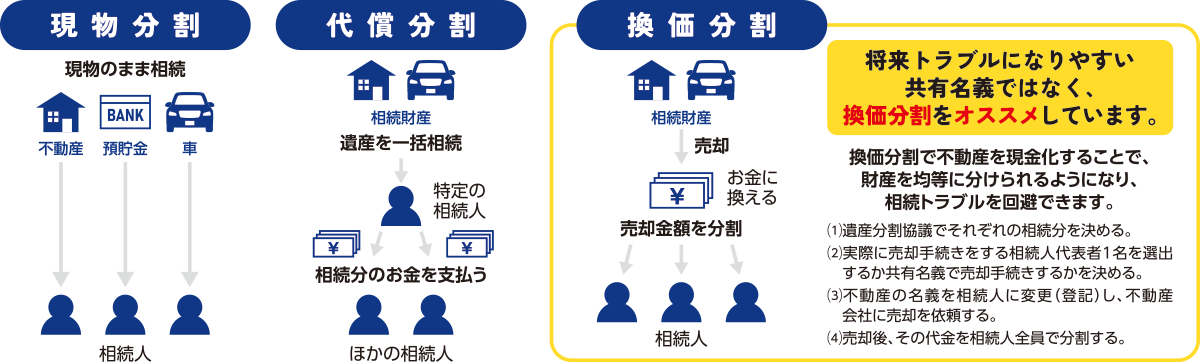

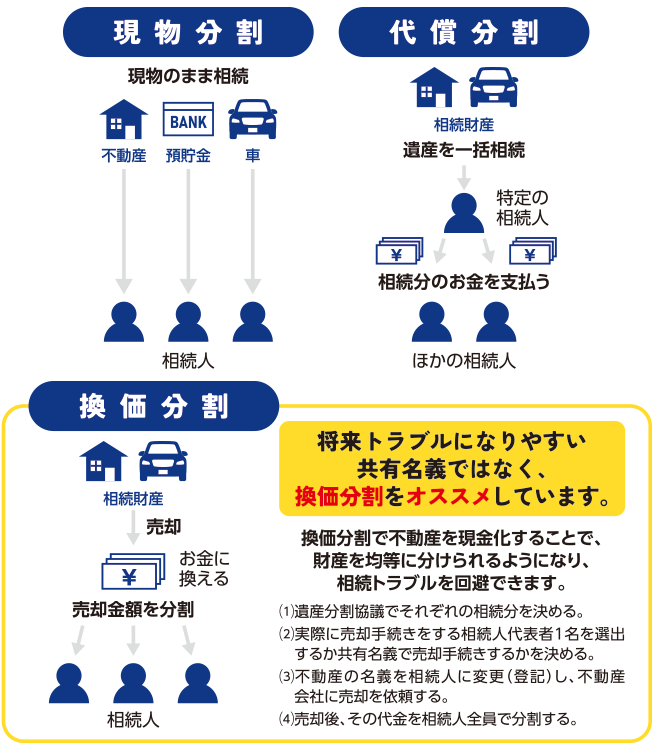

不動産相続の種類は3つ

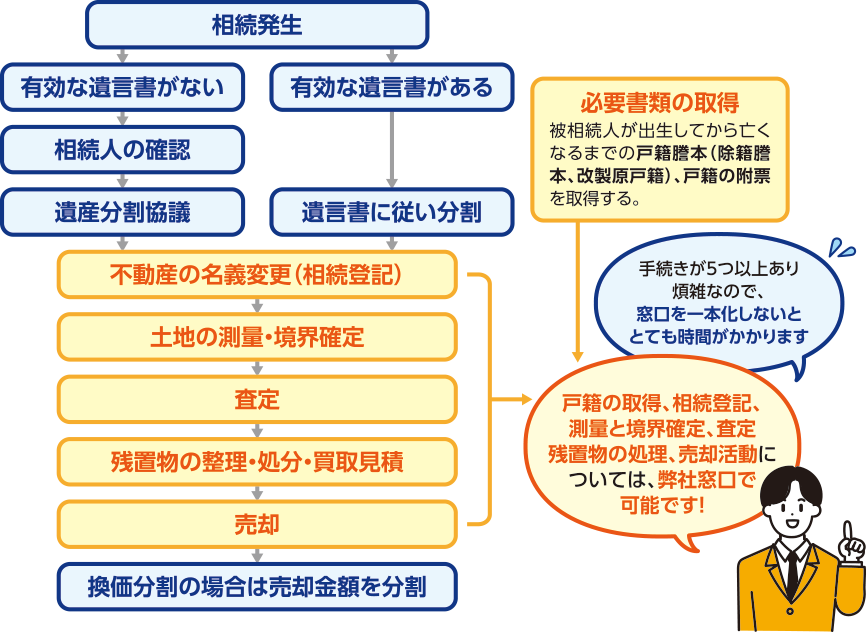

相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産を売却する流れ

①取得費加算の特例

相続により取得した不動産を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得を計算する際に取得費と譲渡費用を経費として控除します。その取得費に相続税の一部を上乗せできるという特例です。注意点として、相続開始日から3年10ヶ月以内に売却しないとこの特例の適用はありません。

②空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例

相続により取得した昭和56年5月31日以前に建築された空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後、3年を経過した日の属する年の12月31日迄に売却した場合に限り、譲渡利益から3000万円が控除できる特例です。

※特例の適用には諸条件があります。

詳しくはお問い合わせください。

不動産を相続する前に

知っておきたいことSouzoku

親や親族の財産を継承する方法として、相続と生前贈与の2つがあります。財産の所有者が亡くなってから引き継ぐのが「相続」、所有者が生きているうちに引き継ぐのが「生前贈与」です。それぞれのメリット、デメリットを知っておきましょう。

相続のメリットとデメリット

相続において、相続税が発生するかどうかはとても気になる点です。しかしながら相続税には基礎控除があり、亡くなった人の遺産から基礎控除を差し引いた額に対して課税されます。

基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」という計算式で算出され、相続人が3人の場合でしたら、4,800万円が基礎控除額となります。そのため90%のケースでは非課税になるといわれています。

相続のデメリットとしては、たとえ遺言書が作成されていたとしても、被相続人の遺志どおりの相続が行われないリスクがある点です。これは遺留分といわれ、他の相続人が異議を申し立てることによって生じます。

生前贈与のメリットとデメリット

生前贈与では、財産の所有者の意思を確実に反映した分配が可能です。生前に財産を分与しておくことで、死後の相続争いを避けることにもつながります。

デメリットとしては、生前贈与で発生する贈与税は、相続税よりも多額になる点です。また、財産の総額や、贈与する人の年齢といった条件によっては負担軽減につながらないこともあります。

相続不動産の売却でかかる

税金についてSouzoku

相続税は、相続財産が基礎控除を超える額になった場合に発生します。また、相続財産の売却によって売却益が出た場合には、譲渡所得税もかかります。

所得税・住民税

相続した不動産を売却した場合、取得額よりも売却額が大きかった場合に、その所得は譲渡所得となります。利益が出た場合、売却した翌年に確定申告を行って、所得税と復興特別所得税を支払います。また、翌年には住民税の支払いも必要です。

相続でかかる税金

相続不動産の総額から基礎控除額を差し引いた残りの金額に対して相続税がかかります。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。原則として、相続人全員で行う「遺産分割協議」が終わってから行います。

なお、相続税は現金による一括納付が求められます。遺産分割協議と相続税の申告手続きは、できるだけ早く始めるようにしましょう。

不動産を相続する際に必要な

手続きについてSouzoku

不動産を相続する際には、様々な手続きが必要になります。相続税の申告までは10カ月しかありません。それほど時間的な余裕がないことを認識しておきましょう。

遺言書を確認する

亡くなった方が遺言書を残していないか確認しましょう。周囲に遺言書の存在を伝えずに残している場合もありますので、念のために探してみることをおすすめします。あとから遺言書が見つかるとトラブルのもととなる恐れがあります。

なお、遺言書が見つかった場合には勝手に開封せず、家庭裁判所で開封するようにしてください。

相続か放棄かを決定する

相続の対象となるのは、財産となるような金銭や有価証券、不動産だけではありません。負債、いわゆる借金も相続対象となります。相続対象の借金が財産よりも多い場合には、相続放棄も考慮に入れるとよいでしょう。

遺産分割協議を行う

配偶者や被相続人の兄弟など、複数の相続人がいる場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれくらい相続するのかを取り決め、遺産分割協議書で明記します。

相続税を申告する

相続税は、遺産の総額に対して課税されます。相続税の申告は、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内に行わなければいけません。また相続税は、相続人それぞれが受け取った遺産の割合に応じて請求されます。

必要な書類を集める

不動産を相続するには、法務局や各自治体の役所などから必要な書類を集める必要があります。必要な書類には次のようなものがあります。

- 被相続人の除籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人の戸籍謄本

- 相続人の代表者である申出人の氏名や住所を確認できる書類

相続した不動産は活用方法を

明確にしましょう!

使い道がない空き家や空き地を相続した場合、何もせず放置しているケースがよくあります。しかし、相続した不動産をそのまま放置しておくことで、予期せぬリスクが発生してしまう恐れがあるのです。

不動産には様々な活用法があります。売却する、資産を活用する、維持管理するなど、大切な不動産の用途を明確にしましょう。どうしたらよいのかわからない場合には、お気軽に当社にご相談ください。お客様の状況をしっかりお伺いして、様々なご提案を行います。

24時間

受付中